联系人:李锋

银行汇款

随着智慧农业的发展,光照传感器正从「辅助工具」变成「产量指挥棒」。本文将解析:光照如何决定作物命运?传感器如何精准捕捉光信号?不同种植场景该如何用数据提升产量?

一、先懂植物:光照是如何「操控」作物生长的?

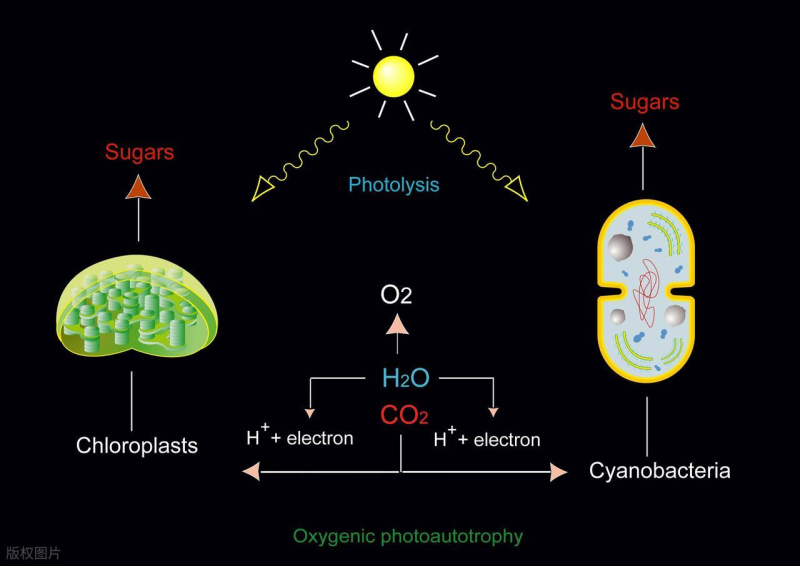

1. 光合作用的「能量公式」

植物通过叶绿素吸收光能,将二氧化碳和水转化为有机物(葡萄糖),这个过程遵循「光强 - 光合速率曲线」: 光补偿点:光照弱到光合产糖 = 呼吸耗糖(如番茄约 2000 勒克斯,低于此值会「饿肚子」) 光饱和点:光照强到光合速率不再增加(如黄瓜约 80000 勒克斯,超过此值会「消化不良」)

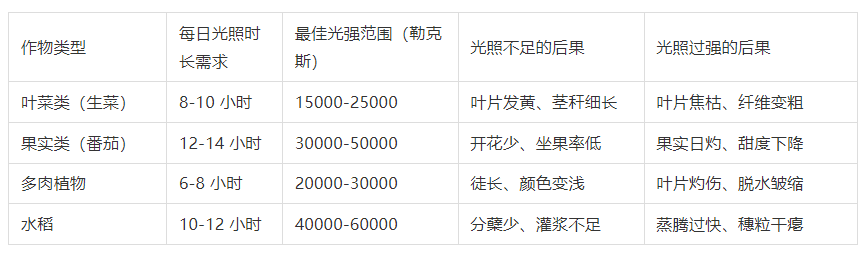

2. 不同作物的「光照需求表」

二、光照传感器:如何把「阳光」变成「数字」?

1. 核心技术原理

光照传感器通过光电元件将光信号转化为电信号(电压 / 电流),再换算成「勒克斯(lux)」—— 这个单位就像光照的「重量单位」,1 勒克斯约等于满月夜的亮度,晴天正午可达 10 万勒克斯。

2. 常见传感器类型及适用场景

(制表:深圳盛世物联传感技术开发有限公司)

三、智慧农业中的 3 大核心应用场景

1. 温室大棚:光照「动态调控」系统

痛点:传统大棚靠经验拉遮阳网,常出现上午光照不足、午后强光灼伤的问题。

解决方案:

1.传感器每 5 分钟采集一次光照数据(安装在作物冠层高度,约 1.2 米);

2. 当光照>作物光饱和点(如黄瓜 8 万勒克斯),自动启动遮阳网;

3. 阴天光照<光补偿点(如番茄 2000 勒克斯),联动 LED 补光灯(红光 660nm + 蓝光 450nm,模拟最佳光谱)。 效果:山东寿光番茄大棚应用后,畸形果率下降 23%,单产提升 15%。

2. 大田种植:「分区光照」优化种植策略

痛点:同一片农田因地形(如坡地、树荫)光照差异大,统一管理会导致部分区域减产。

解决方案:

1. 无人机搭载光电二极管传感器,绘制田间「光照热力图」;

2. 光照充足区种喜光作物(如玉米),光照较弱区种耐阴作物(如大豆);

3. 结合历史数据,调整种植密度(如光照好的区域玉米株距缩小 5cm)。

案例:河南小麦田通过光照分区种植,亩产提升 8%,节水 12%。

3. 育苗阶段:「光周期」精准控制

原理:植物开花结果受「光照时长」调控 —— 菊花是「短日照植物」,每天光照<12 小时才开花;菠菜是「长日照植物」,需>14 小时光照才能抽薹。

应用:

1. 育苗房安装光谱传感器,监测光照时长和光质;

2. 草莓育苗期每天补光至 16 小时(红光为主,促进花芽分化);

3. 多肉育苗期控制光照 8 小时(避免徒长),光强控制在 1.5 万勒克斯。

数据:云南多肉育苗基地应用后,成苗率从 75% 提升至 92%。

四、用光照数据提升产量的 4 个关键技巧

1. 抓住「光补偿点」:避免「无效能耗」

当光照<光补偿点时,植物「入不敷出」(消耗的有机物比制造的多),此时补光反而浪费能源。

操作:设置传感器阈值,仅在光照低于补偿点 1.5 倍时启动补光(如番茄补偿点 2000 勒克斯,阈值设为 3000 勒克斯)。

2. 关注「光质比例」:不止看「亮度」,更看「颜色」

红光促进开花结果,蓝光促进叶片生长,绿光作用较小。 应用:育苗期用光谱传感器监测红光 / 蓝光比例,确保 LED 灯红蓝光占比 6:1(生菜最佳比例)。

3. 结合「生长阶段」动态调整

幼苗期需弱光(如黄瓜苗 1 万勒克斯),结果期需强光(如黄瓜结果期 5 万勒克斯)。

方案:传感器联动生长阶段数据库,自动调整光照阈值(如番茄坐果后,光饱和点阈值从 5 万勒克斯上调至 7 万勒克斯)。

4. 数据联动:光照 + 温湿度的「协同管理」

高温强光下,植物蒸腾作用强,需配合湿度传感器增加灌溉;低温弱光时,减少浇水避免烂根。

案例:江苏葡萄大棚通过「光照>6 万勒克斯 + 湿度<60%」联动喷水,裂果率下降 37%。

五、避坑指南:传感器使用的 3 个常见误区

1. 安装位置不当:

错误:传感器装在大棚顶部(离作物太远,数据失真);

正确:安装在作物冠层高度(如草莓 15cm,番茄 1.2m),且避开金属遮挡物。

2. 忽略校准频率:

传感器使用 6 个月后会有误差(尤其光敏电阻),需用标准光源(如 10000 勒克斯校准板)定期校准。

3. 过度依赖数据: 光照只是影响因素之一,需结合作物品种(如耐阴的生菜和喜光的西瓜需求不同)灵活调整。

结语:让每一缕阳光都变成「产量」

对农民来说,光照传感器的价值不仅是数字监测,更是「听懂植物语言」的工具 —— 它让作物从「被动接受光照」变成「主动获得精准能量」。从温室的自动补光到大田的分区种植,光照数据正在重新定义农业生产的「精准度」。

未来,随着光谱传感器成本下降,我们甚至能为每一株作物定制「光照食谱」。那时,农业不再靠天吃饭,而是靠数据增产 —— 这正是智慧农业的核心:用技术让自然能量得到最高效的利用。

(本文技术参数基于行业通用标准,具体应用需结合作物品种调整)