瑞利波(Rayleigh Wave)是声表面波(SAW)的一种形态,其沿着固体的表面传播。1885年,英国物理学家John William Strutt(瑞利勋爵,1904年诺贝尔物理学奖获得者)首次在数学上预测了瑞利波的存在,于是该种振型的声表面波被命名为瑞利波。瑞利波所表现出来的质点位移,可以被分解并等效为一个垂直剪切波(SV波)和一个纵波(L波)的耦合叠加。瑞利波在地球物理学(地震学)、超声无损探测、电子器件等领域多有研究与应用,也成为在低频(3 GHz以下)射频滤波器设计中最常使用的声波模态之一,广泛应用于手机等各类智能终端。

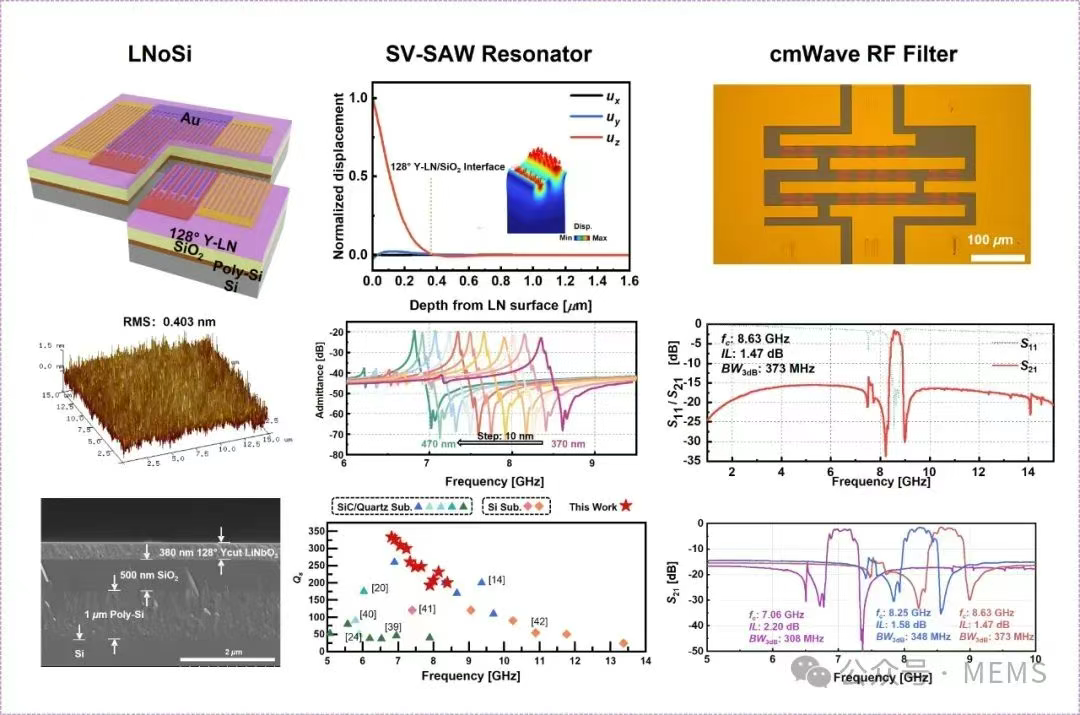

随着6G通信向厘米波频段(cmWave:7 GHz以上)进一步推进,芯片式射频滤波器技术正面临日益严峻的高频化挑战。传统的声表面波(SAW)滤波器难以工作到3 GHz以上的高频,而体声波(BAW)谐振器的性能,包括机电耦合系数(k²)与品质因数(Q值),都会随着频率提升而大幅下降。因此,在7 GHz以上的厘米波频段,还缺少一种高性能的芯片式滤波器技术能够充分满足6G无线通信的要求。

瑞利波(Rayleigh Wave)是声表面波(SAW)的一种形态,其沿着固体的表面传播。1885年,英国物理学家John William Strutt(瑞利勋爵,1904年诺贝尔物理学奖获得者)首次在数学上预测了瑞利波的存在,于是该种振型的声表面波被命名为瑞利波。瑞利波所表现出来的质点位移,可以被分解并等效为一个垂直剪切波(SV波)和一个纵波(L波)的耦合叠加。瑞利波在地球物理学(地震学)、超声无损探测、电子器件等领域多有研究与应用,也成为在低频(3 GHz以下)射频滤波器设计中最常使用的声波模态之一,广泛应用于手机等各类智能终端。随着6G通信向厘米波频段(cmWave:7 GHz以上)进一步推进,芯片式射频滤波器技术正面临日益严峻的高频化挑战。传统的声表面波(SAW)滤波器难以工作到3 GHz以上的高频,而体声波(BAW)谐振器的性能,包括机电耦合系数(k²)与品质因数(Q值),都会随着频率提升而大幅下降。因此,在7 GHz以上的厘米波频段,还缺少一种高性能的芯片式滤波器技术能够充分满足6G无线通信的要求。

中国科大博士生杨凯和陈婕为论文共同第一作者。中国科大左成杰教授、孙海定教授与香港科技大学杨岩松教授为论文共同通讯作者。此项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、香港创新科技署和安徽省的资助,也得到了中国科大微电子学院、中国科大微纳研究与制造中心、中国科大先进技术研究院、中国科学院无线光电通信重点实验室和安徽省集成电路科学与技术重点实验室的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41378-025-00949-9