多层陶瓷电容器(MLCCs)是现代电子系统的核心元件,然而在高温和长周期循环等苛刻工作条件下确保可靠性,同时实现可恢复能量密度和效率的整体优化仍是一项重大挑战。

2025年7月16日,西安交通大学电子科学与工程学院副院长周迪、徐谛明、赵维琛团队在Nature Communications期刊发表题为“Advanced stability and energy storage capacity in hierarchically engineered Bi₀.₅Na₀.₅TiO₃-based multilayer capacitors”的研究论文,赵维琛为论文第一作者,徐谛明、杭州电子科技大学周涛、西安交通大学刘文凤、北京理工大学黄厚兵、周迪为论文共同通讯作者。

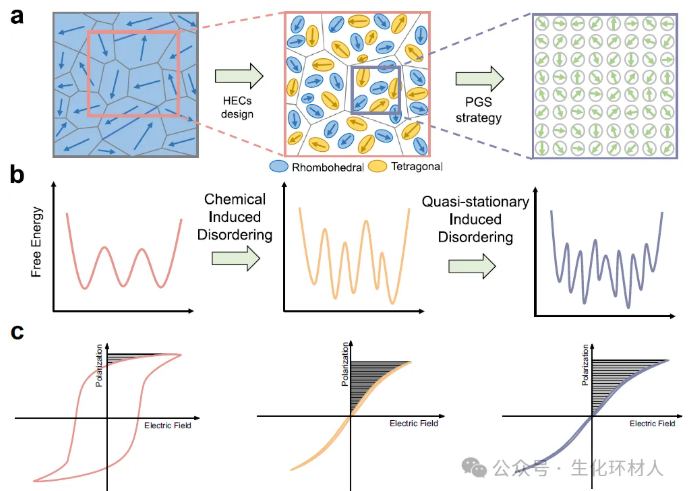

该研究通过调控动力学和热力学过程,采用极性玻璃态(PGS)策略显著提升了储能性能。该方法通过分级结构设计破坏纳米畴并细化晶粒,从而最小化滞后损耗并提高击穿强度。在Bi₀.₅Na₀.₅TiO₃基多层陶瓷电容器中实现了22.92 J cm⁻³的超高可恢复能量密度和97.1%的优异效率,同时具备优异的高温稳定性。该策略为开发面向高温应用的先进介电电容器提供了变革性蓝图。

多层陶瓷电容器(MLCCs)在尖端电子元件中发挥着关键作用,支撑着电信、航空航天、消费电子和可再生能源等领域的进步。MLCCs因其紧凑的外形、高功率密度、快速充放电速率以及多样化工作条件下的卓越可靠性而备受推崇,成为介电储能应用的理想解决方案。随着电动汽车、先进脉冲功率系统和下一代计算等技术创新的推动,对更高效、更稳定储能设备的需求日益增长,开发能够突破电容器性能边界的新型材料显得尤为重要。然而,当前介电陶瓷电容器相对较低的可恢复能量密度(Wrec)和/或有限的效率,为其广泛应用和器件小型化及系统集成带来了巨大障碍。

介电电容器的储能性能(ESP)由极化强度(P)、电场强度(E)和击穿场强(Eb)共同决定。具体而言,可恢复能量密度由积分Wrec=∫PᵣPₘEdP给出,储能效率η=Wrec/(Wrec+Wloss),其中Pₘ代表最大极化强度,Pᵣ表示剩余极化强度,Wloss为能量损耗。由此可见,协同优化介电材料ESP的关键在于最小化Pᵣ、最大化Pₘ并提升Eb。尽管目前已开发出具有显著电容储能密度的MLCCs,但在温度、频率等外部条件变化下实现高稳定性的相结构仍是关键设计挑战。为此,研究人员致力于通过多种方法优化这些参数以提升MLCCs的ESP。在结构调控方面,采用厚度优化、烧结工艺改进、核壳结构设计、模板诱导织构化以及抑制极化-应变耦合等方法,均能有效增强材料的抗电击穿能力。在材料改性方面,缺陷工程、异价掺杂和化学成分设计等手段被用于抑制极化滞后并降低能量损耗。近期材料科学的突破性进展将高构型熵(通常>1.5R)的高熵陶瓷(HECs)推向了介电储能应用的前沿。例如,Chen等人提出高熵策略开发了超小极性纳米区(PNRs)和致密亚微米晶粒结构,通过延迟极化饱和和增强击穿电场,在K₀.₅Na₀.₅NbO₃基HECs中实现了~90.8%的储能效率和10.1J cm⁻³的Wrec。Zhang团队则在BaTiO₃基MLCCs中引入高熵结构和多晶型弛豫相(PRP),将Wrec提升至20.8J cm⁻³,η达到97.5%。但值得注意的是,该MLCC在100°C时Wrec会降至~10.6J cm⁻³,η降低至约85%,这凸显了在宽温范围内优化MLCCs综合ESP仍存在挑战,这对满足现代储能应用的发展需求至关重要。

图1 | 增强储能性能的极性玻璃态策略(PGS)示意图。对比展示了(a)晶粒尺寸和畴结构;(b)自由能;(c)高熵陶瓷(HECs)和PGS设计后的P-E回线。

图2 | 所研究的BNT基MLCCs的储能性能。(a)MLCCs的光学照片及横截面SEM显微图,附主要元素分布图;(b)在Eb场强下测量的室温P-E回线;(c)1.88R-MLCCs、1.88R-BC和1.88R-RRP的综合性能对比;(d)在800 kV cm⁻¹ 电场下的循环次数依赖性能;(e)温度依赖性能;(f)本研究与其他先进MLCCs在宽温范围内的可恢复能量密度对比;(g)不同电场下的放电能量密度随时间变化;(h)120°C下的循环稳定性;(i)本研究与其他代表性MLCCs的综合性能对比。

图3 | 1.88R-MLCCs的局部结构表征。(a)[100]方向的高分辨AC-BF-STEM图像,插图为晶体结构模拟(右上)及Bi和Ti元素的EDS分布图(右下);(b)[100]方向的AC-HAADF-STEM极化矢量图;(c)基于归一化原子强度的阳离子分布图;(d)阳离子位移随温度的统计分布;(e)归一化原子强度随温度的变化;(f)[100]方向不同温度下阳离子位移的极坐标分布。

图4 | 1.88R-MLCCs的结构表征。(a)X射线总散射G(r)数据拟合;(b)不同温度下的原位X射线总散射G(r)数据;(c)(111)和(200)峰的原位温度依赖PXRD数据;(d)室温下的面外PFM图像及极化振幅;(e)相场模拟的畴结构随温度变化结果。

总之,该研究提出了一种极性玻璃态(PGS)策略,在Bi₀.₅Na₀.₅TiO₃基MLCCs中全面优化了可恢复能量密度(Wrec)和效率(η),同时在高温和长周期循环等严苛条件下保持了卓越的可靠性。这一独特性能源于局部、短程、长程和微观尺度上分级结构设计的协同效应。通过调控运行过程中的动力学和热力学过程,该实用方法有效消除了局域强极化以最小化滞后损耗,保持了结构稳定性以提升性能可靠性,并通过晶粒细化提高了击穿强度。该策略为推进介电储能电容器及其相关功能(如紧凑型片上储能解决方案和其他尖端应用)提供了可行范式。